Ucrania: ¿un genocidio por inferencia?

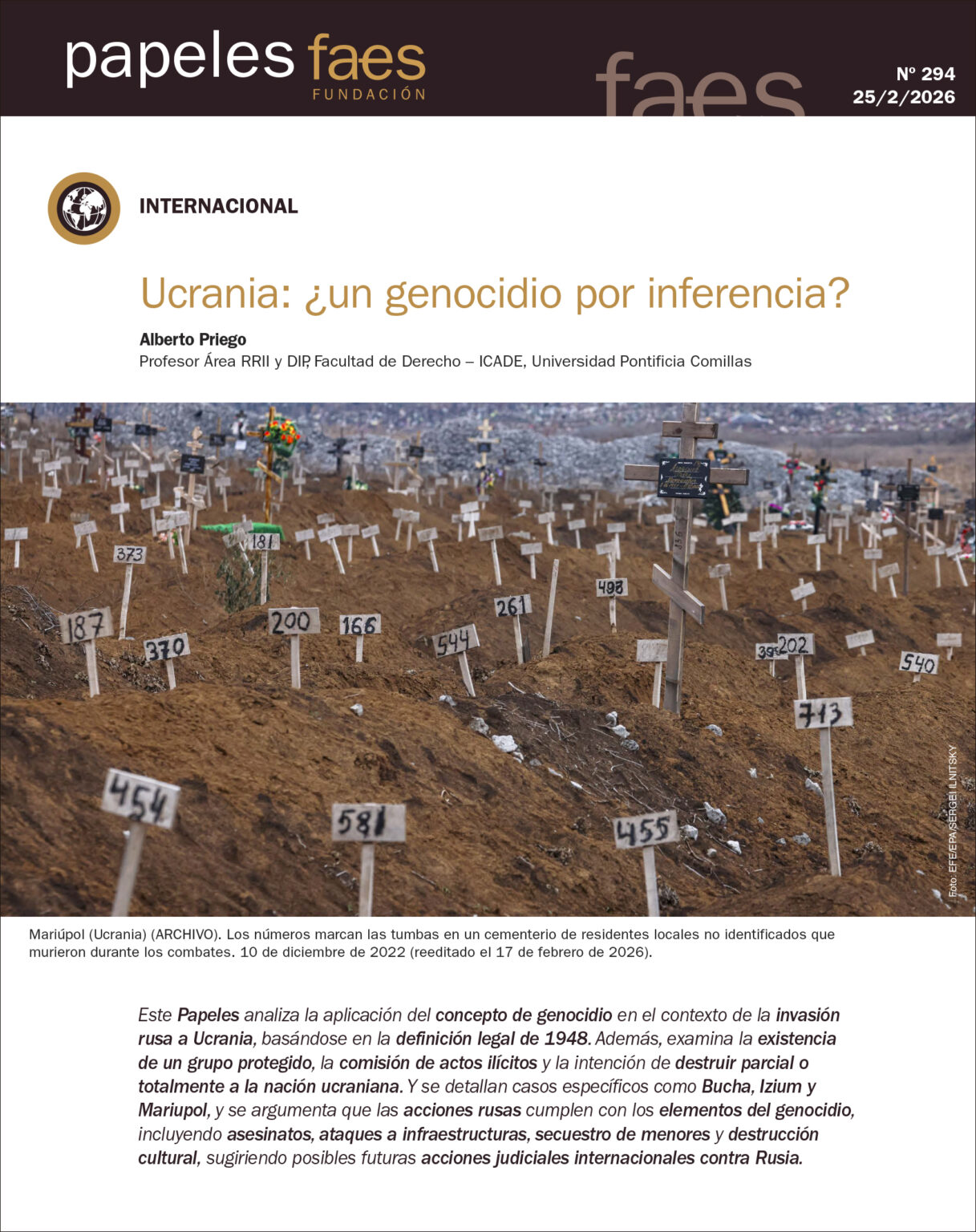

Este Papeles analiza la aplicación del concepto de genocidio en el contexto de la invasión rusa a Ucrania, basándose en la definición legal de 1948. Además, examina la existencia de un grupo protegido, la comisión de actos ilícitos y la intención de destruir parcial o totalmente a la nación ucraniana. Y se detallan casos específicos como Bucha, Izium y Mariupol, y se argumenta que las acciones rusas cumplen con los elementos del genocidio, incluyendo asesinatos, ataques a infraestructuras, secuestro de menores y destrucción cultural, sugiriendo posibles futuras acciones judiciales internacionales contra Rusia.